皇祖神 スサノオノミコト

『古事記』での記述は、建速須佐之男命、速須佐之男命、須佐之男命

『日本書紀』では、素戔男尊、素戔嗚尊、須佐乃袁尊

スサノオノミコトは日本建国の父ですが、記紀にはそうとは思えない記述がみられます。

イザナギから天下を統治するように命じられたのに、国を治めず泣き恨んでいました。

そのため、風水害が起こり枯山となり、ありとあらゆる災害が発生します。

そして、国を追放され、なぜか、アマテラス(天照大神)のところに報告に行きます。

アマテラスは、臨戦態勢で乱暴者スサノオが来るのに備えます。

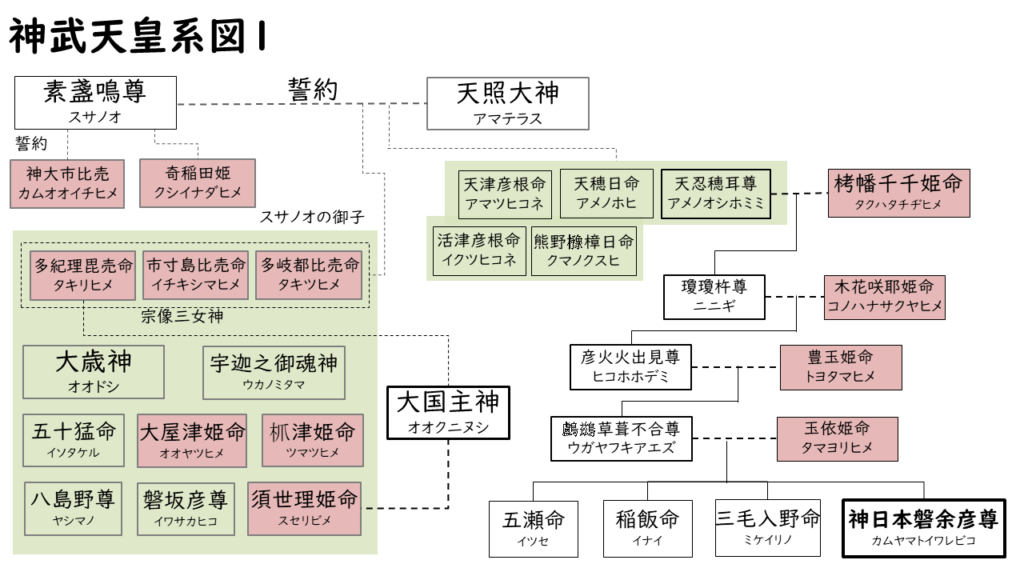

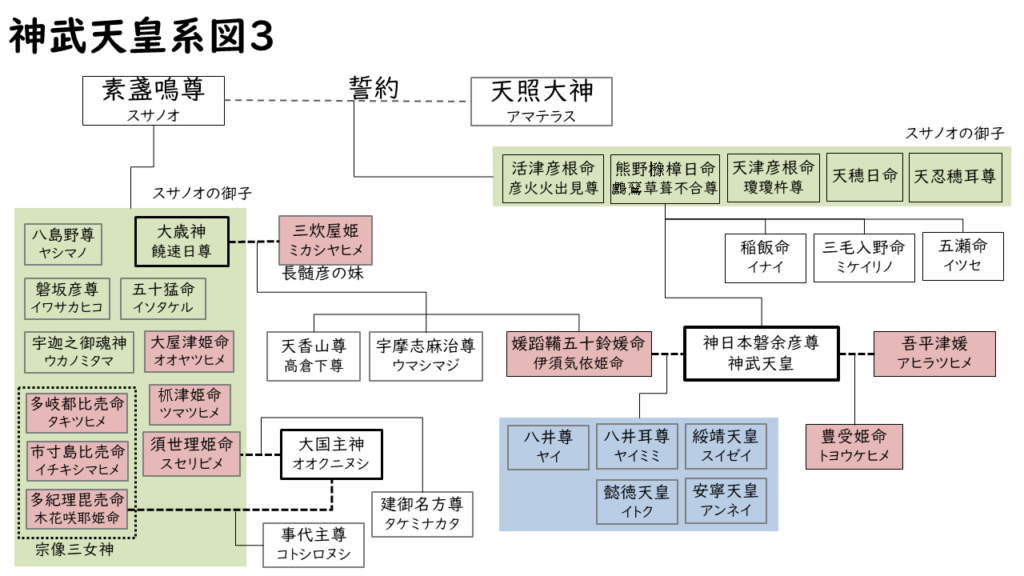

ところが、なぜだか誓約をして子供を儲けます。

意味不明、支離滅裂です。

子供が生まれた後も、新嘗祭で糞をまいたり、田の畦を壊したり、乱暴狼藉、ひどい行為を続けます。

そして、アマテラスはスサノオの振る舞いが原因で、天の岩屋戸に隠れてしまいます。

どうみてもスサノオは日本の皇祖神とは思えない低評価な記述です。

姉弟関係のはずなのに、完全に上下関係のストーリー展開です。

しかし、しっかりと皇統につながる子孫を残していることには触れられています。

どう考えても、アマテラスとスサノオは姉弟関係ではないのでしょう。

正式な夫婦でないにせよ、それに近い関係だったか、あるいは、まったく血縁関係がなかったとしか考えられません。

そこには何らかの編者のメッセージが隠されているのでしょう。

記紀編纂時の8世紀を基準に、その5百年前という太古の歴史を、正確に書けというのも無理があります。

現代人が応仁の乱や桶狭間の戦いを正確に書けというのより、はるかに難しい。

記紀編者にとって、スサノオは皇統につながる人物だけど、どうしても出自を隠さなければならない理由があった、ということです。

スサノオ五男神説とは

アマテラス=三女神説、スサノオ=5男神説というのもあります。

三女神というのは、多紀理毘売命またの名は奥津島比売命、次に市寸島上比売命またの名は狭依毘売命、次に多岐都比売命の三女神です。

五男神というのは、正勝吾勝勝速日天之忍穂耳命、天之菩卑能命、天津日子根命、活津日子根命、熊野久須毘命の五神です。

この三女神がアメテラス、五神がスサノオと同一だという論説です。

つまり、アマテラスと多紀理毘売命、市寸島上比売命、多岐都比売命は同一人物。

スサノオと天之忍穂耳命、天之菩卑能命、天津日子根命、活津日子根命、熊野久須毘命は同一人物だと。

日本書紀の記述通りに系統をたどると、アマテラス→オシホミミ→ニニギ→ヒコホホデミ→ウガヤ→神武となります。

5男神説では、スサノオ=オシホミミということになり、神武までの間に4世代あったのが3世代と、1世代縮まることになります。

八俣の大蛇(ヤマタノオロチ)退治は何を表しているのか

本来の皇祖神であるスサノオを、神話から現実世界へ取り戻す必要があるようです。

須佐之男尊は出雲国の斐伊川(ヒイガワ)の上流の鳥髪に降り立ちます。

斐伊川の上流で櫛名田比売(クシナダヒメ)と結婚し、八俣遠呂智(ヤマタノオロチ)を十握剣で退治します。

その八俣遠呂智の尾から草薙剣が出現します。

これがいわゆるヤマトタケル(日本武尊)で有名な「三種の神器」の一つ草薙剣です。

日本で最古の和歌を詠みます。

”八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣作る その八重垣を”

『日本書紀』では、八俣遠呂智は八岐大蛇、櫛名田比売は奇稲田姫です。

毎年八人の娘が呑み込まれたという記述があるため、八岐大蛇は、山賊または、豪族だったという説があります。

一方、八岐大蛇を川の氾濫とみる説がありますが、毎年洪水が起こるとは思えませんので、豪族説と氾濫説のハイブリッドかもしれません。

ただし、最近の気候変動による洪水の頻発を考えると、稲田(奇稲田姫に仮託)を奪う川の氾濫説も可能性が高くなります。

稲田神社

稲田神社は、島根県仁多郡奥出雲町稲原2128-1にある郷社です。

ご祭神は櫛名田比売命

須佐之男命が合祀されています。

奇稲田姫の産湯といわれる「産湯の池」や、臍の緒を竹で切ったと伝えられる「笹の宮」があります。

このあたりが稲田姫命の出生地であると考えられます。

八重垣神社

八重垣神社(やえがきじんじゃ)は、島根県松江市佐草町に鎮座する式内社、県社、別表神社です。

スサノオと稲田姫を祀っています。

旧称は佐久佐神社(さくさじんじゃ)

大杉を中心に『八重垣』を造り稲田姫を隠したと伝承が残ります。

稲田姫を難から救った場所が『佐久佐女の森』

■ご祭神

- 素盞嗚尊

- 稲田姫命

- 大己貴命(大国主命)

- 青幡佐久佐日古命(佐草宮司先祖神)

須我神社

さらにスサノオと稲田姫を祀る神社が、須我神社です。

須我神社(すがじんじゃ)は、島根県雲南市大東町須賀に鎮座する日本初之宮といわれる古社です。

スサノオが八岐大蛇退治後に建てた宮殿が神社になったと伝わります。

「気分がすがすがしくなった」として「須賀」と命名

「八雲立つ」の歌碑があり和歌発祥の地

■ご祭神

- 須佐之男命

- 稲田比売命

- 清之湯山主三名狭漏彦八島野命

- 配祀:武御名方命

斐伊神社

斐伊神社(ひいじんじゃ)は、島根県雲南市木次町里方字宮崎463に鎮座する国弊小社です。

スサノオと稲田姫を祀る国造り発祥の郷社です。

「樋社」と「斐伊神社同社坐樋速夜 比古神社」を合祀しています。

出雲第一の簸の川を神社名の斐伊川に改名したとされます。

斐伊神社の分霊は武蔵国一宮の氷川神社に奉祀されたと伝わります。

この斐伊神社の近隣にあるのが八本杉で、八本杉の地は八岐大蛇の角を埋めた場所との伝承が残っています。

■ご祭神

- 須佐之男尊

- 稲田比売命

- 伊都之尾羽張命

■合殿

樋速夜比古神社 祭神 樋速夜比古命

西利太神社

西利太神社(せりたじんじゃ)は島根県雲南市大東町清田にある郷社です。

出雲国風土記に出てくる「世理陀社」です。

ご祭神は、金山比古命で、大東町は古代の鉄の産地でもあります。

周囲には横穴古墳などが散在する場所です。

天羽々斬剣(布都御魂)

十握剣は、布都御魂、韴霊剣、布都御魂剣ともいわれる霊剣です。

神武天皇が神武東征において、熊野から三輪に入る途中で、高倉下(天香山命)から受け取ったのが十握剣です。

十握剣(布都御魂)は、内反りの鉄刀で国宝に指定されていて、現在、石上神宮の本殿に奉安されています。

石上神宮では、布都御魂(ふつのみたま)、天羽々斬剣、別名・布都斯魂(ふつしみたま)とともに祀られています。

スサノオは、いつ頃の時代の人物か?

ここでは記しませんが、スサノオとアマテラスによる誓約によって生まれたとされる5男神のうち3神は、記紀の人物と同一人物と見られます。

瓊瓊杵命=天津彦根命、活津彦根命=彦火火出見尊、熊野久須毘命(熊野櫲樟日命)=鵜草葺不合尊

これにより、日本書紀の記述通りに系統をたどると、スサノオ→ウガヤ→神武となります。

神武までの間に4世代あったのが1世代となります。

世代でいうと3世代が短縮されるため、80~100年は新しくなるということです。

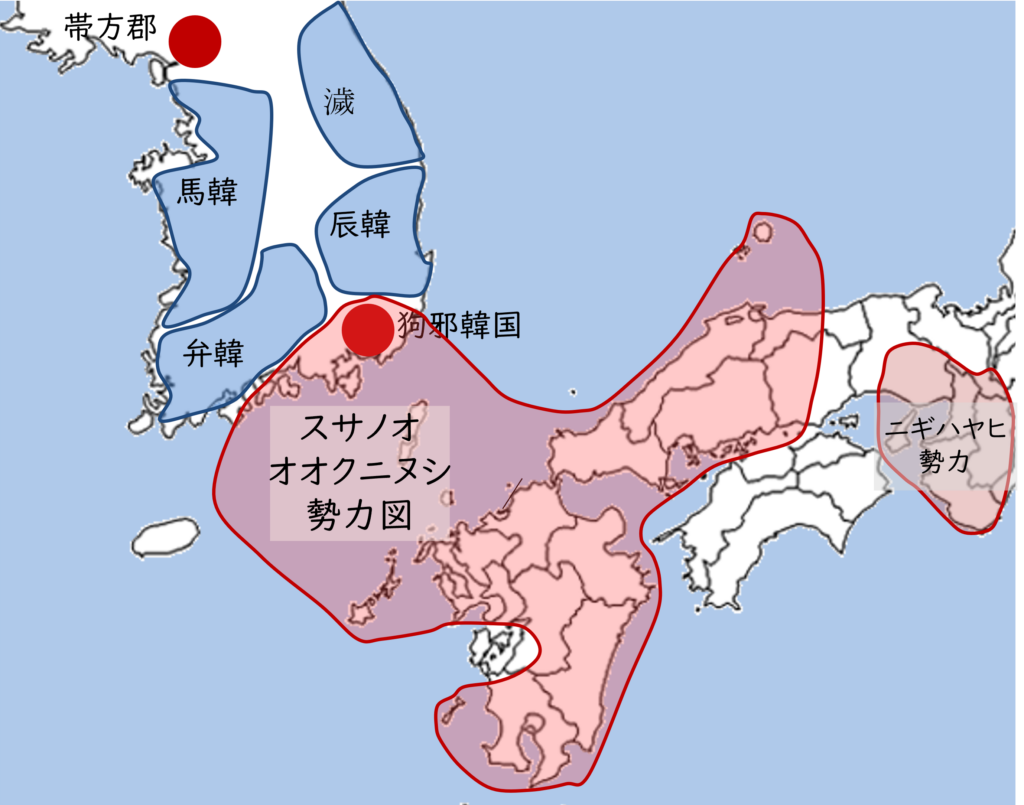

スサノオ、ニギハヤヒ、アマテラスの世代が魏志倭人伝に登場する時代である3世紀と重なる可能性が出てきました。

スサノオとオオクニヌシ、およびニギハヤヒの勢力図を作成しました。

詳細は別で述べますが、スサノオ+オオクニヌシ勢力は、出雲、九州を制圧していたと考えます。

そして、魏志倭人伝にも記される朝鮮半島南部の狗邪韓国も勢力に治めていたとみられます。

参考記事:出雲の国の歴史

<参考文献>

『日本書紀(上)』宇治谷孟著 講談社学術文庫

『古事記(上)』次田真幸著 講談社学術文庫

『日本書紀と神社が語る天皇誕生史』崎元正教著 歴研

『古代日本正史』原田常治 同志社

“スサノオノミコト(素盞嗚命)は建国の父” に対して3件のコメントがあります。