関連記事:縄文時代の暮らしや食べ物

関連記事:縄文時代の年表

邪馬台国論争といわれる議論が展開されています。

古くは江戸時代の新井白石、本居宣長が邪馬台国に関する自説を述べ、明治時代に入ると那珂通世が新たな説を発表するなど、近世にも邪馬台国論争は行われていました。

そして、邪馬台国論争が本格化するのは、明治43年(1910)の白鳥庫吉の九州説と内藤湖南の畿内説の発表からだと言われています。

古文書読解中心の史学研究から発生した議論は、考古学を巻き込んで更に拡大していくことになります。

特に考古学では、炭素14年代測定の精度向上や戦後高度経済成長による土地開発で発掘数が増えたことにより邪馬台国論争に変化をもたらしています。

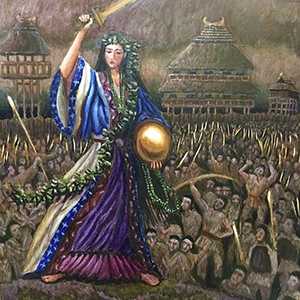

そして、九州説と畿内説といった場所の議論とは別に、邪馬台国の女王であった卑弥呼は誰なのかという議論も付随して展開されていきます。

邪馬台国の存在や位置については、日本の史学界において古くから論争の的となってきました。

中でも、中国の史書である『魏志倭人伝』がしばしば引用され、様々な議論の根拠となっています。

しかし、現代の研究者たちによって行われる邪馬台国論争は、時として不毛なものとなっているのが実情です。

『魏志倭人伝』は、正しくは『三国志』魏書東夷伝倭人条といわれ、魏の武帝時代に編纂されたものであり、倭人の習俗や地理についての記述が含まれています。

しかし、この文献自体には曖昧な点や誤解を招く部分も多く存在しており、正確な情報を得ることは難しいとされています。

また、翻訳の過程で生じた誤りや、時代背景を考慮しない解釈も、議論の種となっています。

邪馬台国の存在や位置については、過去に様々な仮説が提唱されてきましたが、現代の研究者たちの間でも一致した結論が得られているわけではありません。

魏志倭人伝に基づく情報の限定性や解釈の曖昧さから、それぞれの研究者が様々な仮説を立てて論争を展開しています。

しかし、この論争が不毛とされる所以は、主に以下の点に求められます。

第一に、魏志倭人伝の記述は断片的であるため、それを元にした仮説は客観的な裏付けが乏しいことです。

第二に、研究者たちの間での意見の相違や対立が激しく、結論が出ないまま論争が続いていることも不毛さの一因です。

第三に、邪馬台国の存在や位置に関して、現代の科学的手法や考古学的証拠を駆使して研究が行われているにもかかわらず、魏志倭人伝に依存した論争が主流であることも問題視されます。

邪馬台国は存在しない説

歴史家の田中英道氏著作『邪馬台国は存在しなかった』で説くのが「魏志倭人伝は三国志の中の物語」というものです。

そもそも、魏志倭人伝の記述がおかしい。

これまでの「邪馬台国」論争のどれを読んでも、すべて『魏志倭人伝』を様々に解釈し合っているに過ぎない。と著者は言います。

卑弥呼の時代から変わることのない中国人の歴史観つまりマルクス主義史観が反映されていると言います。

それは、政権を握った政府の政治観に従って歴史を捏造するということです。

なかなかおもしろい論点です。

“邪馬台国論争という不毛の議論” に対して2件のコメントがあります。