『古事記』でアマテラス(天照大神)は、天照大御神という名前です。

『日本書紀』では、天照大神、大日孁貴神(オオヒルメノムチノカミ)という名前です。

神社では、天照皇大神(アマテラススメオオカミ)、皇大御神(スメオオミカミ)という名前でも祀られています。

大日孁貴神の「孁」と「巫」は同意語なので、日孁は「ヒミコ」と読むことができます。

ヒルメではなくヒミコ、よって卑弥呼となったのでしょう。

元々、『日本書紀』編纂当時、天照大神を皇祖神としたのは、祖神にふさわしい「大女王」だったからだとみています。

そして、中国側でもその評判が広がっていて、女王・卑弥呼を魏志倭人伝で紹介したのだと推測します。

巫女の力で倭国大乱を治めて、平和な時代をもたらした、という名声が広まっていた。

そして、『日本書紀』編纂時に藤原不比等が、持統天皇の正統性を主張するための論拠としてアマテラスを女王として記すように指示が出たものではないかと想像します。

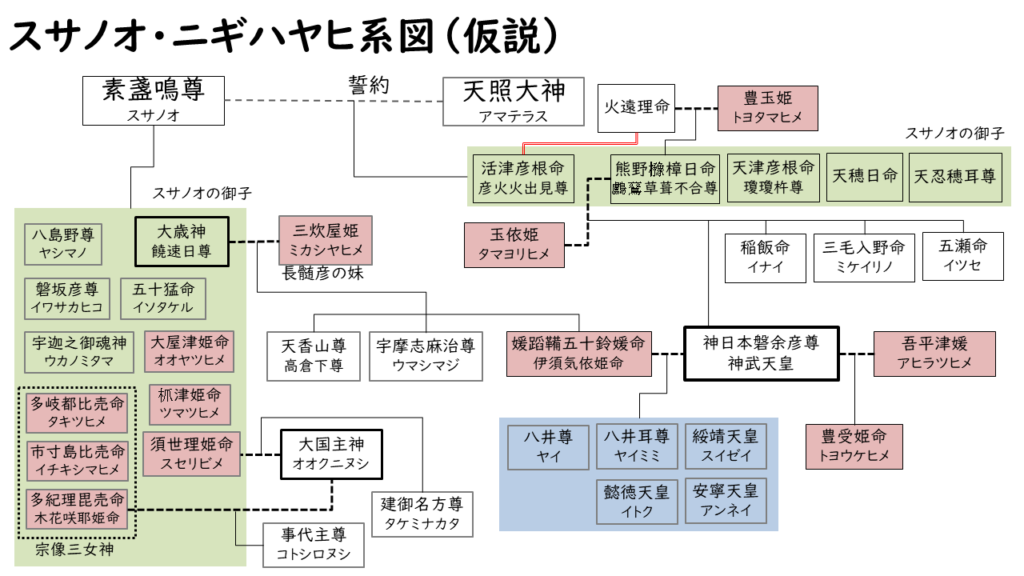

皇祖神である天照大神は、本来男性(スサノオ・ニギハヤヒ)であったのを、女性(アマテラス)に入れ替え、それに合わせて、都合の悪い伝承は消去または名前を変更します。

記紀以外にこれといった史料がないのも、この頃に焚書されたのかもしれません。

このあたりは、上山春平さん、関裕二さん、小椋一葉さん等が著作で説明されています。

スサノオがアマテラスの弟にされて、誓約で子供を儲けたり、アマテラスに駄目だしされたり、無理のある神話にすり替えています。

アマテラスの出身地

天照大神(アマテラス)の出身はどこでしょうか。

伊勢神宮のある三重県でしょうか。

それは神社の由緒・伝承で当たりをつけることができます。

『日本書紀』の国生み神話の中で、伊邪那岐尊・伊邪那美尊が「大八洲国や山川草木を生んだ。どうして天下の主者を生まないでよかろうか」と言って、大日孁貴を生みます。

一書では天照大神としています。

そして、筑紫の日向の川の落ち口の橘の檍原に行き、禊をして左の眼から天照大神を生みます。

伊邪那岐尊・伊邪那美尊の禊祓の場所は、宮崎市阿波岐原町の江田神社、住吉神社に伝えられ町名として残っています。

それは、記紀の「筑紫の日向の小戸の橘の檍原(阿波岐原)」です。

伊邪那岐尊・伊邪那美尊と天照大神の家族は、日向を拠点に、大隅、薩摩まで勢力を伸ばしたものとみられます。

天照大神の御子は鹿児島県を勢力としたことがわかります。

『記紀』に「筑紫の日向の小戸の橘の檍原(阿波岐原)」とある神社を紹介します。

江田神社

江田神社(えだじんじゃ)は、宮崎市阿波岐原町字産母にある式内社で県社です。

・主祭神:伊邪那岐尊

・配祀神:伊耶那美尊

紀元前2世紀の檍遺跡や紀元元年頃の石神遺跡があります。

住吉神社

住吉神社(すみよしじんじゃ)は、宮崎市塩路にある村社です。

主祭神:上筒男命・中筒男命・底筒男命

『続古今和歌集』に詠まれている「顕出し住吉のかみ」

創建は第6代孝安天皇の御代と伝えられており、全国の住吉神社の元宮と言われます。

江田神社のご祭神 伊邪那岐尊と父子関係にあります。

枚聞神社

枚聞神社(ひらききじんじゃ)は、大日霊女貴を祀る国弊小社、別表神社です。

鹿児島県指宿市開聞十町にある薩摩国一宮です。

加紫久利神社と共に薩摩国式内社の一社です。

琉球人も崇敬、琉球王の名で航海安全の神徳を奉謝し献納されています。

「清所」と呼ばれている場所は、豊玉姫の御陵であると伝わります。

「玉の井」は、記紀に記載された井戸とされ、彦火々出見尊と豊玉姫の結婚後の新居があった「婿入谷」と伝わります。

■ご祭神

主祭神

大日霎貴命(オオヒルメムチ)

配祀神

・天之忍穂耳命(アメノオシホミミ)

・天之穂日命(アメノホヒ)

・天津彦根命(アマツヒコネ)

・活津彦根命(イクツヒコネ)

・熊野樟日命(クマヌノクスヒ)

・多紀理毘賣命(タギリビメ)

・狭依毘賣命(サヨリビメ)

・多岐都比賣命(タギツヒメ)

揖宿神社

揖宿神社(いぶすきじんじゃ)は、大日孁貴命を祀る郷社です。

鹿児島県指宿市東方にあり主祭神と摂社8柱の神を祀り、旧名「開聞新宮九社大明神」と伝わります。

874年開聞岳の噴火で枚聞神社が避難遷宮した神社とされます。

天智天皇の遺品を奉じて作られた「葛城宮」が創始です。

■主祭神

大日孁貴命 (オオヒルメノムチ)

■相殿

五男三女神

天之忍穂耳命・天之穂日命・天津日子命・活津日子根命・熊野久須毘命・多紀理毘売命・狭依日売命・多岐津比売命

天岩戸神社

天岩戸神社(あまのいわとじんじゃ)は、天照大神を祀る民間信仰由来の別表神社です。

宮崎県西臼杵郡高千穂町にある村社です。

東本宮と西本宮があり、かつてイザナギノミコト・イザナミノミコトを祀っていたと伝わります。

周辺には天安河原、天の浮橋、天香具山など神話史跡が多い場所です。

瓊瓊杵命(ニニギ)の陵墓と新田神社が鹿児島県川内市にあります。

彦火火出見尊(ヒコホホデミ)の陵墓・高屋山上陵と鹿児島神宮は、鹿児島県霧島市にあります。

鵜葺草葺不合尊(ウガヤフキアエズ)の陵墓・吾平山上陵と鵜戸神社は、鹿児島県鹿屋市にあります。

一方、上記の図と神社伝承から、天照大神(アマテラス)は、日向中心の生活圏だったと考えられます。

卑弥呼とアマテラスは同一人物(仮説)

天照大神(アマテラス)の時代を推定してみます。

こちらの記事で紹介した通り、天照大神と神武天皇の世代差は「日本書紀」で語られるほどなかったことになります。

6代ですと、神武天皇から見れば、天照大神とはご先祖様程の遠い関係ですので、同じ時代を生きたという感覚はないでしょう。

しかし、3代前であれば、孫とお祖母さんですから、同じ時代を生きたこともあったでしょう。

スサノオと神武天皇が3代であることからも、神武天皇と天照大神の3代というのは可能性の高い時代感覚だと思います。

したがって、天照大神は天津神に祀り上げられて、神話の世界に押し込まれていますが、実際は、スサノオ・ニギハヤヒ・神武天皇の時代を生き、現実的な政治を統率した女王・アマテラスであることがわかります。

この時代の年代特定は難しいのですが、神武天皇即位年を230年~263年の間と仮定します。

それによると、神武天皇は、215年頃に誕生したことになります。

天照大神(アマテラス)は神武天皇の祖母にあたるので、150~160年前後には生まれていたはずです。

『魏志倭人伝』に卑弥呼は長寿だったということが書かれています。

そうすると、卑弥呼は『魏志倭人伝』に247年頃に亡くなったことが記載されていますので、150年~160年頃に生まれていたと推定できます。

これはあくまでも、神武天皇を230年頃に即位したという前提ですので、証拠はありません。

年代と場所が合致することからの主張が、卑弥呼=天照大神であり、邪馬台国=日向ということになります。

<参考文献>

『日本書紀(上・下)』宇治谷孟著 講談社学術文庫

『古事記(上・中・下)』次田真幸著 講談社学術文庫

『日本書紀と神社が語る天皇誕生史』崎元正教著 歴研

『古代日本正史』原田常治 同志社